本日は(2025年)8月21日です。

前回も記したことだけど、8月の日めくりには羽がついているよう、もう21日、9月はすぐそこです。

さて、この夏の、旅行より戻ってからの我が家の大きな出来事は水のことに尽きます。

何よりの生活用水が泥が入り込んだように濁ってしまったのです。

少しの濁りはこれまでも1、2度あったように記憶していますが、今回のような濁り具合はここに32年暮らしてはじめてのことでした。驚きました。

そんなわけで今回のsignalは、水についてのあれこれを記してみたいと思います。題して、そのものズバリの「水」です。

*

我が家の生活用水は井戸の地下水、正確には(最上川の源流のひとつ)天王川の伏流水に頼っています。天王川は奥羽山脈のほぼ中間地点の栗子山(1,217メートル)を分水嶺とする一級河川です。

移住の頃(今日でも)、公共水道は手前約1キロ先までしか来ていないという事情はありましたが、水瓶(ダム)から取水し浄化処理を施して配られる水よりは天然の伏流水の方がいいという思いは当初からありました。

ここの伏流水は上流に汚染源がなく、天然のろ過で長い時間を経てつくられるのでミネラルは豊富、それから地下からの汲み上げゆえに四季の温度変化が少なく、ということは夏は冷たく冬はあたたかく、申し分のない水なのです。

筆者たちはこういう水に出会えたことがとてもうれしかったし、何よりの幸いと思ってきました。

井戸は1993年に家を建てる時に掘った地下約6メートルの深さ、掘って岩盤に突き当たったそこが到達地点でした。

上は2005年の写真ですが、(かつてここには陶芸家が住まっていたのですが、小さな登り窯をつぶして町場に去っていったよう)知人に掘り起こしてもらった埋没レンガでつくった花壇サークル。その中の手前に見える平たい円形が井戸(土管井戸)です。

新築した家は約7カ月もの工期を要したと思いますが、遠方より毎日通ってくれた大工が、仕事の最後の日に20リットルほどのタンクを持参してここの水を汲んでいったものです。

大工は毎日この水を口にして、それがいかにおいしいかを膚で感じ取っていたのだと思います。

下は昨年5月、吸水ポンプのモーターの故障の際に点検した井戸。

30数年以前の井戸は、我が家に限らずこんな感じだと思います。

現在では直径12センチくらいの筒(塩ビ管)を挿入するのが一般的のよう。

下は昨年の、筆者たちの集会所(公民館)の井戸の様子。

そんな水がこのあり様!

これではいくら何でもひどすぎます。煮沸してさえ飲料水には適さない、調理にも使えない。

下は、台所の水のあまりの異変に気づいて、(8月)13日朝に、浴槽にためた水。

異変は11日夜にははじまっていたようでした。

下は、13日昼前の水。

下は、13日昼前の水。

たった3時間後、濁りはここまで進みました。

*

さて、どうしよう。

(こういう状況に陥った時、他のひとならどんなことを考え、どんな行動を取るんだろう)。

濁りの原因は何だろう。

その前に、伏流水とはそもそもどんなものだろう。

下は、伏流水の主脈である、笊籬橋から見た笊籬溪(ざるだに)=天王川。

筆者の伏流水のイメージというのは、目に見える流れ(川、ここでは天王川)とは別に、川の数倍、十数倍の幅の流れが地下に広がっているという見立てです。

筆者は子どもが小学生の時の理科の自由研究につき添って、我が家の南を走る天王川の支流(笊籬川と呼びならわしていた)を遡って3キロほど上流に進んだことがあったのですが、水のすがたが見えなくなってからさらに遡るとまた少しばかりの川があらわれ、また消える、またあらわれる、しまいに水のすがたはどこにも見当たらなくなるのでした。これが源流のすがたでした。

水は地表の下にもぐって、ひと知れず流れていることを実感した時間でした。

つまり、山の頂から裾野への高低差による水分の見えざる長大な移動があり…、周りの地表の湿り気の飽和状態からバランスを取って漏れ出た一滴が伝い、また一滴が沢筋谷筋に集まって地下にしみ込み…、そのしみ込みが満杯となれば地表に水が顔を出す。それがまとまれば川になる。でもその大方は地表には見えない伏流水となる、ということです。

下は、天王川の支流の、川幅150センチほどの笊籬川。

米沢における地形分類図(山形県/国土交通省1985)で見て我が家のあたり(標高350メートル)は扇状地などの低地ではなく、その上流部の台地や段丘に相当して分類されています。

※図の右に見える●が我が家、左に見える●がここから9キロほどの米沢の中心地の市役所の位置。下図も同じ。

下は、米沢市の表層地質図(山形県/国土交通省1985)です。

これで見ると筆者が住んでいる地域を覆っている地質は(素人判断で感じていたことですが)凝灰岩で、それは何と東西約4キロ、南北は6キロにおよぶ広大な一枚岩なのです。

これはほぼ中心地の名・笊籬をとって、笊籬累層(ざるるいそう)と名づけられていました。

筆者たちが住むこの地帯は、凝灰岩岩盤上に約600センチという薄い表皮の土砂がかぶさっているという構造なのです。

なるほど!

そして、この表層地質の凝灰岩(火山礫凝灰岩、間質溶結凝灰岩)は第三紀中新生、つまり今から約2,300万年から約500万年前に形成されたものなのだそう、気の遠くなる歴史を孕んでいるのです。

ああ、ビックリ! ビックリ!ビックリ!(笑い)

と、調査に当たった3名の名が下に記されているのですが、そのうちのひとりに「菅井敬一郎」とあり、どこかで聴いた名と思えば、それは中学時代の恩師の旦那さんと思い当たりました。

今は共に故人となっていますが、こういうところに名を残されていたという感慨がわきました。

(これを読んでくださっている方でお住まいの地域の地形や表層地質に興味をお持ちなら、国土交通省のサイトから入って、全国いずれも5万分の1地図が閲覧可能です。ご覧あれ、とても刺激的ですよ)。

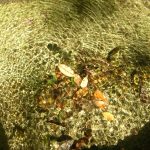

そうなのです。天王川もその支流の笊籬川もその川底は切れ目のない一枚岩なのです。

一枚岩の笊籬川。

笊籬川の終点、もうすぐ天王川と合流しようとする地点。

ここより2キロ下流の国道13号沿いの天王川の様子。

一枚岩であることがよく分かります。

さらに300メートル下流の様子。

今も流れが少ないですね。

そうしてだんだんとルーザの森の伏流水のイメージが固まってきました。

下は、冬分(2月)の、我が家のあたりから見た笊籬溪(天王川)の上流方向。

溪をはさんで対岸から我が家を見たところ。

上の写真からは次のことが分かると思います。

我が家の井戸の底までは地表から約6メートル、ここが一枚岩の到達点、伏流水はこの一枚岩上を流れている。

崖の水のしみ出し地点が地表からおよそ6メートル、これが伏流水の正体。溪(谷)の底と一枚岩の伏流水の流れのレベルが一致していないのは、溪は長い年月の流れで川底が削られて低くなっているためと。

*

それではなぜ伏流水が濁ったのか。

真っ先に思ったのは長く続いたあまりの好天、連続した炎天下の日々のことでしたが、同時に疑ったのは、すぐ近くで樹木の伐採作業がはじまっていることでした。

水源の上流筋にそって幅100メートル、距離にして1,500メートルという大規模な伐採作業がこの6月下旬からはじまっていたのです。

この伐採は市中の地縁団体(町内会)の財産区(守り山)がこの土地にあり、団体が財団法人の「やまがた森林と緑の推進機構」に依頼し、それを民間の業者が請け負って実施しているものです。

責任者に話を聴けば、雪折れや熊はぎ(クマはスギの木の皮をはいでまわる習性があり、全周をやられた木は枯れて弱って倒れてしまう)の木を順次伐採して山の手入れをするという名目ではありますが、何のことはない伐った木をバイオマス発電の電力会社に売っていくらかでも利益を出したいという思惑の伐採だと思います。

我が家の敷地の境界からすぐ近く30メートルほどの貯木場(=土場)。

いくらかは混じっているにせよ、決して倒木のたぐいではありません。

これが建築用材でなしに、チップにされてしまうのが日本の林業の悲しい現実です。

立ち入り禁止を無視して、調査のために山道を進みました。

確かに、倒木や弱った木を選んで伐採しているようにも見える現場。

伐採と運搬を担う作業車両のキャタピラーの跡。

途中、キャタピラー車両と行き交いましたが、(筆者はカメラを携えており、現場視察の者とでも思ったのだろうか)作業員は筆者にていねいな会釈をして行き過ぎました。

水源の笊籬川をキャタピラーが横切っている現場。生活道路から約500メートルほど山に入った地点です。

実はここは筆者たちのゼンマイ採りの基点であり、とてもなじみの場所なのです。

鉄製キャタピラーの何度もの往来で川底の凝灰岩が削られて白くなっています。

キャタピラーが川を横切っている現場からの下流方向。

水が汚れているふうには見えません。

キャタピラー跡は、地帯一帯が炎天の連続で乾ききっているというのに道はどこも泥だらけなのは不思議なことでした。これは、林、特にスギ林は日光が届きにくく、地表の渇きを阻止しているということでしょうか。

下の写真の1カ所だけ、沢(笊籬川)に流れ込む地形が確認できましたが、沢までには50メートルほども距離があり、泥水が流れたとして土中にしみ込んでいくのがせいぜいと思いました。

結局、笊籬川の汚れはなく、したがって伐採作業が伏流水に影響しているとは考えにくいことでした。

*

それでは伏流水の濁りはいったいどこから来ているのか。

そうして思いつくのは最近の異様な天候です。

気象庁が発表している過去の気象データを拾ってみると、今年2025年の7月の降水量はたったの24ミリ。

これを近年の値と比較するとその少なさは歴然です。

22年(7月)144ミリ、23年58ミリ、24年180ミリ…。

最高気温はどうかといえば、今年2025年の7月(26日)が38.5℃(観測史上最高記録)…、22年(7月)30.3℃、23年31℃、24年33.8℃。

いかに今年が暑くて雨が少ないかが分かります。

地表はカラカラに乾き、草刈りの草も朝にしてゲンナリ、作物はうなだれています。

ところがそうした日照りがつづいたあとの、8月6日から10日までのあいだに(実際は6日、7日に集中し)70ミリもの一気の雨が降ったのでした。

以上のことからの、伏流水の濁りに関しての筆者の見立てはこうです。

連日の暑熱は地表から水分を否応なく奪った…。

普通は水分と交じり合っていた地表の土は通常より深く水分が抜けて、微細な粉のようになった…。

しかし8月6日7日の一気の雨は、粉のようになった土を溶かす間もなく粉ごと地中にしみ込んだ、と。

ちがうだろうか。

以上の見立てが正しければですが、先に冒頭で、「伏流水は…、長い時間を経てつくられる」としたけど、そういう側面とともに短時間で水質が変わるその交じり合いがここの伏流水ということになろうかと思います。

そして、ではどうするかを考えました。

近くの笊籬川で水を採取して透明度を調べてみると常時とはちがってわずかな濁りはあるものの、煮沸をすれば使えないことはないことが分かりました。

本来この水は、山菜採りの最中にも喉をうるおしている水なのです。

そこで、今後これからいつまで続くとも限らない水の濁りに対処するため、まずは足場固め、水の採取地の草刈りをしました。

ここは家に隣接する林の南、台地(河岸段丘)の急な崖の下にあります。

そして急坂を上り下りして、タンクに20リットル超を満たしました。

これで当座の危機は乗り越えられそうです。

ここでいっしょに行動していた相棒が言うのです。

「まるで防災訓練のようだね(笑い)」。

「ん~ん、防災訓練ではなく、実際の災害対処(笑い)」。

相棒の、訓練と言える余裕がうらやましかったです(笑い)。

そしてふと思い出したのです。

大手のスーパーマーケットには飲料水の無料配布があったはずと。

ちょうど買い物の用足しもあったのでふたりで出向いてみると、ありました、ありました。イオン系スーパーのマックスバリュに。

専用のペットボトルは購入する必要はありますが、ペットボトルさえあればあとは料金がかからないのです。これはラッキー、実にありがたいことです。

専用ペットボトルは3リットルの容量で370円ほど、それをふたつ買いました。

浄水装置の説明によれば、公共水道の水にフィルターを通してカビや細菌、鉄サビなどを除去、さらに浄水器を用いて、トリハロメタンやトリクロロエチレンや残留塩素などを除去し(たぶん除去ではなく軽減だろうけど)、アルカリイオン水をつくるというものです。

すばらしいです。

でも考えてみると、いわゆる公共水道水ってこういうものなのですね。

その証明でもありますね。

そうして我が家は、いわゆるアルカリイオン水をありがたく頂戴したのでした。

これでも当座をしのげます。

そしてそうこうしているうちに、水の濁りは時間の経過とともにどんどんと改善されていったのでした。

下は、14日朝の浴槽。

14日の夕方。

15日の朝。

15日の朝。

ああよかった。これでほぼ元通りです。ヤレヤレです。

これでまた分かりました。地下の水はやはり流れている、動いている。

*

生きるために必要べからざる水。

おいしい水。

さまざまな生き物の命をつないでいる水。

筆者は、時にスノーシューをはいて、時に山道散歩で、時に山菜やきのこ採りの帰り道に、四季折々に立ち寄る淵があります。

どこからか、坂本龍一の「Aqua」が響いたりします。

この曲はいいですね。

*

水をめぐる話はこのへんでおしまいにします。

水を大切にしたいものです。

そうそう、我が家をお訪ねの時は、水タンクや空のボトルを持参してください。

そして、どうぞ自慢の伏流水をお持ち帰りください。

それじゃあ、また。

バイバイ!

※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。