本日は(2025年)8月2日、まったくひさしぶりに雨というものを見ました。とはいえ、おしめり程度。

筆者がこしらえた西吾妻は大凹(おおくぼ)の水場の「泉」看板、時おり登山者の山行記録をYAMAPで見るのだけれど、大凹は今、何と渇水状態です。

何度も行っている大凹だけど、渇水は記憶にないなあ。

とにかく、雨がほしい。もっともっと、ほしい。

さてこの夏、北海道に渡って1週間ほど滞在したことはすでにお知らせの通り。

signalはその思い出の書きとめシリーズの、今回は最終回、その3として、お花畑をめぐる旅、題して「花の山旅、富良野岳」です。

*

以下の2枚の写真はおととし2023年の6月半ばの、我が家の森の焚火場でのひとコマ。

歌って、ほどよく飲んで…、誰が発したか、「シェー!」で、みんなが瞬時に同じポーズを取れるのは過ごしてきた時代が同じということ?(笑い)

実はこのひとたちは北海道は旭川在住の面々です。

このうちのひとりが筆者の小中学が(保育園も)いっしょの旭川に嫁いだノリコさんで、還暦を前にした中学の同窓会で会って話せば、自分は今、山に登っているというのです。趣味が合っているじゃないですか。

それでメールや電話で連絡を取るうちに、今度、山の仲間で内地(本州)の山に遠征するという連絡が入り、それではと、米沢に寄ってもらっての晩餐会と相なったのでした。

いい夜でした。

翌日は筆者も西吾妻にご一緒し、それから米沢の秘湯、大平(おおだいら)温泉に送ってお別れしたのでした。

それで今年、北海道に行くことをノリコさんに伝えたところ、こちらは富良野岳に行く予定がある、何ならいっしょに登らないかというお誘いです。

それは願ってもないチャンス、ふたつ返事で返したという次第です。

ノリコさんはじめ仲間のみなさんにお目にかかりたかったし、わざわざお訪ねいただいた返礼の意味もあったし。

よって、7月9日~17日という今回の北海道での日程は、13日の登山を中心として組み立てたのでした。

*

東北ならいざ知らず、北海道の山に関する知識は筆者はほぼゼロ、知っていたのは「大雪山系」と「旭岳」「十勝岳」「トムラウシ」という名前ぐらい。で、「富良野岳」という山があることすら知りませんでした。

調べれば富良野岳は、標高1,912メートル、大雪山国立公園の、北東から南西に連なる十勝岳連峰の、ほぼ南西端の山。

ノリコさんたちの山の会の名は「ひぐま大学」。筆者はてっきり全国各地の自治体がそれぞれに組織している生涯学習の一環の一講座と思っていたのですが、よくよく聞けば違っていました。

ひぐま大学は、「NGO大雪と石狩の自然を守る会」という自然保護団体のひとつの部署(パート)。大雪山系をフィールドとして山域の成り立ちや営み、そこに生きる動植物や地形などについて学ぶ市民のための自然学校といった趣きです(「ひぐま大学案内」参照)。

そんな自然学校が催す富良野岳山行で、スタッフ以外の(入学の)参加者は「学生」、筆者たちはご厚意に甘えての飛び入りですので「聴講生」という位置づけでの参加でした。

チャーターしたバスで旭川を朝の5:30に出発して約2時間で登山口の十勝岳温泉に着きました。

4班編成、総勢50名を超える登山隊、こんな大規模なパーティーへの参加ははじめてで、今後あるかないかです。

装備を整えて、軽い準備体操をして。

8時前に出発しました。

温泉スロープと呼ばれるなだらかな坂を歩けば、絶景の安政火口が見えてきます。

火口分岐の谷で。

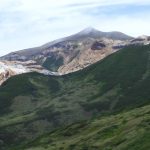

そうしてほどなく富良野岳の雄姿が現れます。

まず、山容がカッコイイです。東北ではなかなかお目にかかれない本格的な山岳風景です。

こういう山容は、東北では飯豊連峰と朝日連峰、それに鳥海山の一部にあるかないか、それほどにうつくしく魅力的な姿です。

相棒のヨーコさんの奥に、富良野岳。

三段山分岐あたりでしょうか、コウイチさん、それにノリコさんと。

対面の化け物岩の斜面、岩がゴロゴロとして積み重なっている場所にエゾナキウサギ(蝦夷鳴兎)が棲んでいるとのことです。

ガイド役の方から、見えませんかね、キィーキィーという鳴き声聞こえませんかと問われましたが、筆者の目と耳ではどうも(笑い)。

下は、札幌の親戚からおみやげにいただいたドリップコーヒーのパッケージ、エゾナキウサギ。

この動物はナキウサギ科ナキウサギ属の1科1属で、世界に約30種がいるとのこと。日本にはここ大雪山系にしかいないようです。

遠くに見えるは、富良野盆地。

嗚呼、ここで五郎さんが暮らしてたんだな、純も蛍もここで育ったんだな(笑い)。

♪あーああああああー…(笑い)。

三峰山沢にて休憩タイム。

ここには北海道の山で特徴的な、簡易のトイレブースが設置されています。

山でのトイレ・排泄物処理はどこでも問題、各地それぞれの取り組みです。

ふり向けば大いなる十勝岳のトンガリです。

いつか是非、十勝岳のいただききにも立ちたいものです。

*

富良野岳の印象は、何と言っても花の山ということです。

お花畑の広大な規模と高山植物の種類の多さに圧倒されます。

以下には富良野岳(大雪山系十勝岳連峰としてもよいかも)に特徴的な高山植物について、かいつまんで紹介していきます。

登りはじめの温泉スロープで目にしたチシマアザミ(千島薊/キク科アザミ属)。

東北のサワアザミ(沢薊)にとても似ています。

あれ、とても小ぶりで印象がちがうと思いきや、これはマルバシモツケ(丸葉下野)ではなく、エゾマルバシモツケ(蝦夷丸葉下野/バラ科シモツケ属)という別種だそうで。

はじめての出会いです、こんにちは。

これがひとつの好例で、見慣れている植物でも富良野岳ではどこか印象がちがうものを数多く目にしました。やはりそこはブラキストン線(津軽海峡線。動物相の分布境界線だが、植物にも影響があることも指摘されている)ということでしょうか。

イソツツジ(磯躑躅/ツツジ科イソツツジ属)は落葉小低木。

海岸端にあるわけでなく、高山に産するのに、なぜに「磯」?

はじめての出会いです、こんにちは。

ウコンウツギ(鬱金空木/スイカズラ科タニウツギ属)、落葉小低木。

花筒の中が黄色と赤に分かれていますが、昆虫が来てくれて受粉すると黄色が赤に変わるのだとか、おろしろいです。

これも、こんにちは。

エゾウサギギク(蝦夷兎菊/キク科ウサギギク属)。

ウサギギクは西吾妻にも見られるけれども、花冠の筒状部に毛がないことで見分けるのだとか。

ちょっと見はわからないです。

ハクサンコザクラ(白山小桜)には飯豊連峰で会っていますが、とても似ているけれどもこちらはエゾコザクラ(蝦夷小桜/サクラソウ科サクラソウ属)。

似ているのもそのはず、エゾコザクラはハクサンコザクラの母種だそうです。

この母種という用語は「その元になった」と言う意味ではなく、先に発見されたということだそうで。

これも、こんにちは、です。

エゾヨツバシオガマ(蝦夷四葉塩竃/ハマウツボ科シオガマギク属)。

見慣れているヨツバシオガマ(四葉塩竃)とちがい花姿がスッとしています。どうも感じが違うなあと思ったら、別種だったのですね。

こんにちは、です。

チングルマ(稚児車/バラ科ダイコンソウ属)。落葉小低木。

富良野岳では中腹あたりから大群落が現れ、咲き競ったものから花後の赤ちゃんの髪の毛様の実になったものまでさまざまでした。この大変身がチングルマの魅力のひとつ。

秋の紅葉も見事というほかはなく。

ウズラバハクサンチドリ(鶉葉白山千鳥/ラン科ハクサンチドリ属)。

月山で実物をはじめて見たときに驚きがあったけど、富良野岳にもあることを知りました。

エゾノツガザクラ(蝦夷栂桜/ツツジ科ツガザクラ属)。

この花は大雪山系を代表する花のひとつだと思います。月山にもこの花はありますが、月山のものは色味がぐんと薄い印象です。

月山ではアオノツガザクラ(青栂桜)との交雑が進んでいるのだそうで、地元の方が懸念されていたことでした。

チシマキンバイソウ(千島金梅草/キンポウゲ科キンバイソウ属)。

慣れ親しんでいるシナノキンバイ(信濃金梅)の北方型でしょうか。

富良野岳の登山道のあちこちに、後日に歩いた旭岳の下山道にもたくさん咲いていました。

こんにちは。

ハクセンナズナ(白鮮薺/アブラナ科ハクセンナズナ属)。

この花姿はとてもめずらしいものでした。月山と飯豊連峰にもあるとのことですが、ここ富良野岳ではじめて見ました。

こんにちは、です。

ミヤマヒメクワガタ(深山姫鍬形/ゴマノハグサ科クワガタソウ属)。

ミヤマヒメクワガタ(深山姫鍬形/ゴマノハグサ科クワガタソウ属)。

これはすぐに魅力的!と思いました。

筆者は磐梯山でバンダイクワガタ(磐梯鍬形)という希少種に出会っていますが、このクワガタもすばらしい。

北海道には他に、キクバクワガタ(菊葉鍬形)とエゾヒメクワガタ(蝦夷姫鍬形)があるそうですが、いずれも葉や花の色に特徴があって区別しやすいです。

このミヤマヒメクワガタは花びらの青がひときわあざやか。

こんにちは、です。

トカチフウロ(十勝風露/フウロソウ科フウロソウ属)。

母種チシマフウロ(千島風露)の1品種だそうです。チシマフウロの花が淡紅紫色に対してトカチフウロは淡青紫色です。

はじめまして。

エゾノハクサンイチゲ(蝦夷白山一華/キンポウゲ科イチリンソウ属)。

ものすごい大群落に圧倒されました。

ハクサンイチゲ(白山一華)と区別して別種扱いする解説もありますが、いろいろ当たってみると同種としているところもあります。

ただ見た目に東北の山々のものより個体が小さく、立ち姿がほっそりしている感があります。

イワヒゲ(岩髭/ツツジ科イワヒゲ属)。常緑矮性小低木。これが樹木の分類ねえ(笑い)。

今までも目にしたことがあったと思うけど、写真に収めたのはこれがはじめて。

高山の風衝地帯が生きる場所、たくましいです。

以下の花々は、富良野岳肩分岐から山頂にかけての高山植物です。

ご存じ、コマクサ(駒草/ケシ科コマクサ属)。

コマクサは蔵王に有名だけれど、それ以外では今回の富良野岳がはじめてでした。

砂礫の中、他はとても生育できないような場所をあえて選んで生き延びている姿は感動をさえ覚えます。

蔵王のそれは柵で囲って保護されているものが多いけど、十勝岳では登山道のわきに自然に咲いていてすばらしかったです。

メアカンキンバイ(雌阿寒金梅/バラ科キジムシロ属)。

西吾妻にもわずかながら咲くミヤマキンバイ(深山金梅)がありますが、どうちがうんだろうと思えば、花びらに特色がありました。

ミヤマキンバイの花びらはハート形なのにこちらは上部のくびれがなくて丸いです。

こんにちは、です。

イワブクロ(岩袋/ゴマノハグサ科イワブクロ属)。

月山や鳥海山でもよく見かける植物。のちの旭岳の池周辺でも大きな群落を見ました。

この花を見ると高山を歩いている実感がわくものです。

イワギキョウ(岩桔梗/キキョウ科ホタルブクロ属)。

もしかしてチシマギキョウ(千島桔梗)かと疑いましたが、花びらに毛が生えていないのでそうではないと分かりました。

イワギキョウは群落をつくっているのが普通、単独でポツンとというのはあまり見たことがありません。

エゾツツジ(蝦夷躑躅/ツツジ科ツツジ属)。

いかにもツツジという感じですが、この小さな紅紫色の花ははじめてです。

分布は北海道の他、秋田駒ケ岳、早池峰山とあるけどいずれも気づかなかったなあ。

はじめまして、です。

下は、エゾツツジ、ミヤマヒメクワガタ、イワブクロ、マルバシモツケ、それにハイマツ(這松)の競演です。

みんなみんな、氷河期が去ったときの高山への退避者、逃亡者、遺存者ですね、いやあたいへんなご苦労でした(笑い)。

そして今、我が世の春の謳歌ですね。見事です。

どんなことがあっても、生き延びることが何よりですよね。

ミヤマアズマギク(深山東菊/キク科ムカシヨモギ属)。

分布は中部地方以北、北海道とあるけど、筆者にしたらはじめての対面です。こんな青い菊があったのかという感動がありました。

花びらの色には赤系のものもあるようですが、この青はすばらしいです。

フタマタタンポポ(二股蒲公英/キク科フタマタタンポポ属)。

北海道の固有種とのこと。

タンポポ属ではないにしろ、とてもめずらしい姿です。山頂近く。

時間があればもっとゆっくり眺めていたかった植物のひとつ。

そして、富良野岳を象徴するエゾルリソウ(蝦夷瑠璃草/ムラサキ科ハマベンケイ属)。

ぱっと見、礼文はスコトン岬で見たハマベンケイに色合いがそっくりと思ったものですが、姿は大いに異なっているにせよ属はハマベンケイなのですね。

いやあ、うつくしいです。会えてよかったです。

ひぐま大学のおおもと「大雪と石狩の自然を守る会」代表の寺島一男さんがものの書にこう記しています。

瑠璃色に花びらを染め、うつむき加減に静かに咲く姿は、一度出会うと決して忘れることができない。瑠璃色には北国の空を連想させる何かがある。見る者に哀愁に満ちた透明感とでもいうような、不思議な情感を起こさせる。(略)エゾルリソウはことのほか人の心をとらえて離さない。

のちに同級生のノリコさんが、しきりに、「エゾルリソウ、見た?見た?」と聞いてきたのだけれど、それほどこの花は大切な、北海道のひとびとの誇りのような花なんだろうと感じたものでした。

今回の富良野岳登山は、この花に会うためにあったとでも言ったらいいのか。今回の参加者でも、この花めあてのひとも多かったのでは。

また、会いたいな、エゾルリソウ。

*

以下は、富良野岳肩分岐から富良野岳山頂に至る風景です。

ひと足ごとに刻々と変化するダイナミックな山岳風景が展開されていきます。

眼下を見下ろせば、ハクサンイチゲのお花畑、そしてちょっとところ変わればその花後です。

山裾は高層湿原という原始ヶ原。

原始ヶ原は湿原植物の宝庫とのこと、いつか行ってみたいものです。

トカチフウロやエゾツツジやら、エゾウサギギクやらの一面のお花畑。

オーイ!

もうちょっとだよ、ガンバレ!

山頂まであと少し。

とうとう登りつめましたよ。

遠くに十勝岳連峰最高峰の十勝岳。

経験を積んで高い山の登山に身体が慣れてきているのか、余裕でしたね(笑い)。

でも、ホントはヒャッホー!です(笑い)。

登頂者で記念撮影です。

みんないい顔ですよね。山はいい顔をつくります。

登山口に戻ったのは15:00少し前だったでしょうか。参加者全員で記念撮影をしました。

みなさん、お疲れ様でした。とても楽しかったです。

登山後の打ち上げにて。

いやあ、ひぐま大学のみなさんの万全なサポートあっての富良野岳登山。本当にお世話になりました。

この登山は甘い夢となっていつまでも筆者たちの日常に添いつづけることと思います。

ここに、改めての感謝です。ありがとうございました。

本当はここに焚火の一夜のひとりが欠けています。

でも今回、わずかでもお会いできる機会があってうれしかったです。

彼は今リハビリ中、「来年の大平温泉めざして、オレは頑張る!」と力強く誓った彼、米沢からもエールを送ります。

フレー、フレー、ク、〇、ザ、ワ! フレフレ、ク〇ザワ!! フレッフレッ、ク〇ザワ~!!!

*

登山後友人宅に泊めていただいた翌日はロープウェイを使って(北海道最高峰の)旭岳の景勝地に行きました。

まだ雪も残っていました。

日差し対策の麦わら帽子はよかったです。

こんな山岳風景に、海外の観光客も含めて大勢、軽装のひともたくさん。

ロープウェイを使えば苦労しないで別天地に着く…、便利というのは、備えをおろそかにさせてゆくということですよね。

夫婦池、それに姿見の池。背景に雄々しき旭岳が控えます。

いつかここから旭岳山頂をめざし、途中テント泊をはさんで黒岳に至り、層雲峡温泉までをたどる縦走をしてみたいとひそかに思ったものです。

帰りはロープウェイを使わずに90分ほどをかけて下山しました。

そして、お世話になった大雪山山荘。

旭岳温泉の天然湯、飯もよし、しかもとてもリーズナブル、登山の基地としてはもってこいです。

そうして、はじめての北海道の山旅は終わりました。

**

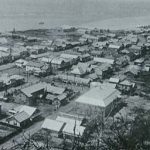

下の写真は、1940(昭和15)年、樺太(現ロシア連邦サハリン)における20歳の金四郎、筆者の父親です。

地元(山形県)庄内の田川炭鉱で働いていた頃?、すでに樺太現地にいたずっと上の兄から声がかかって(現実からの逃避だったか)自分もと渡ったようです。

そして、樺太南部の港町の本斗(ほんと/現サハリン州ネべリスク)にあった内幌(ないほろ)炭鉱の鉱夫として働いていたのです。

食うや食わずの生活だったか、写真に納まるにしては身の丈に合わないツンツルテンの汚れた上着は当時の生活を物語っているような。

港に面した本斗の町。

兄は船会社に勤めていたということですが、その長男シンイチさん(筆者にとっては従兄)は当時3歳、仕事帰りの金四郎の背中におんぶしてもらってよく海岸で遊んでいたというのです。海岸にはニシン(鰊)がワンさといたと。

金四郎は1年後の41年には召集令状が来て応召、中国山西省に出兵していますから、たった1年の幼い記憶に金四郎の姿があったということ。

それは何度語られてきたことか。

時移って1975年、筆者が19歳の夏だったろうか、大学の休暇を利用してあこがれの北海道に行く計画を立てたとき、ではと父親に紹介されたのが当時は釧路に住むS一さんでした。

従兄のS一さんは筆者より19歳年上ですから当時38歳、釧路駅にて奥様ともどもていねいな出迎えをしてくださったのを昨日のことのように思われされます。

あれからちょうど50年、半世紀が過ぎました。

下は1976年春、シンイチさんの長男のアキラ君と。

出会いから50年が過ぎようとする2025年この夏、シンイチさんトモコさんご夫妻と共に。札幌のご自宅にて。

出会いから50年が過ぎようとする2025年この夏、シンイチさんトモコさんご夫妻と共に。札幌のご自宅にて。

アキラ君はもうすぐ還暦です。ワァーオ!(笑い)

筆者をふくめていずれもですが、みゆきじゃないけど、♪めぐるめぐるよ時代は巡る、ということです(笑い)。

シンイチさん夫妻はともにもう88歳、お互い、北海道と東北(学生時代の福島、就職した仙台、帰郷しての米沢)を折にふれ行き来してきたけれど、これからどれだけお会いできるものかどうか。

筆者は人生の節目節目で本当にお世話になってきたのです。

シンイチさん夫妻にお会いすること、それが今回の渡道の大きな目的のひとつでした。

お元気でした。ただそれだけでうれしかったです。

そうして、船中2泊、親戚宅1泊ずつの2泊、友人宅2泊、山荘1泊、テント1泊の計8泊9日の北海道の旅は終わりました。

これから、甘い綿菓子のような北海道での夢を食べながら、思い出し思い出し、また愉快に暮らしていこうと思います。

*

それじゃあ、また。

バイバイ!

※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。